量子デバイスのパイオニア

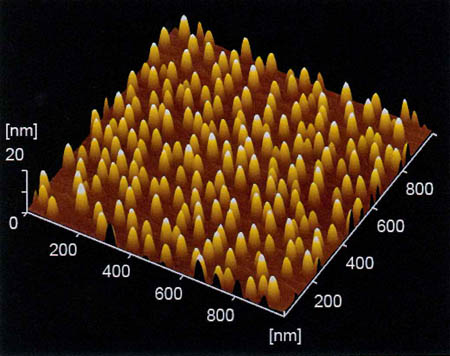

写真A ガリウム・ヒ素膜上に自然に形成されるインジウム・ヒ素量子ドットの原子間力顕微鏡像

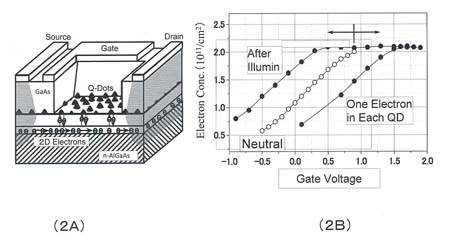

写真B 光検出器の構造(a)と特性例(b)

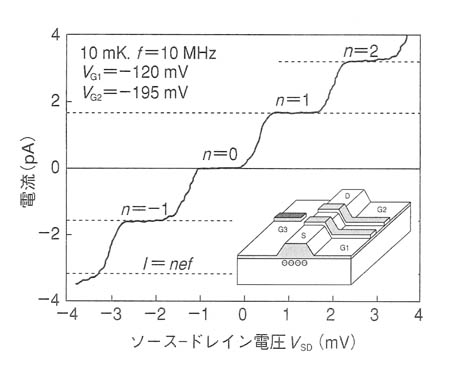

写真C 微細リソグラフィー手法でできた単電子の転送が可能な素子の構造図(挿入図)と特性例

「量子デバイスの榊」として世界中から注目されている榊裕之氏が、この研究に取り組んだきっかけが面白い。

氏は1968年に東京大学工学部を卒業しているが、学んだ学科は「電子」とは縁の薄い電気工学科で、「将来は発電関係の仕事をやりたい」と考えていた。それが半導体の研究に転身したのは、時代の流れを敏感に感じ取ったからで、卒業後は東大生産技術研究所を拠点にしてMOS型FETの研究に取り組んでいた。

そんな榊氏が量子工学に開眼したのは、江崎氏の超格子論文を読んで衝撃を受けたからだ。「自分のこれまでの研究と結び付けられるかもしれない」と考えた榊氏は、1975年、薄膜内の電子を制御する方法として「量子細線」と「量子ドット」の基本概念を編み出している。同じ超格子へのアプローチでも、江崎氏の場合は垂直方向に電流を流して負性抵抗特性を引き出したのに対し、榊氏は面に対して平行に電流を流して薄膜内の電子移動などを高めることに関心が向けられた。この仮説の検証には、江崎氏の誘いを受け、1967年から2年間にわたってIBMワトソン研究所で研究生活を送ったことが役立った。

現在、豊田工業大学学長の任にある榊氏は、絵画鑑賞を趣味としているが、「絵はその人なりのスタイルがあるものに魅せられる」と話す。榊氏の研究が今日、半導体レーザーはもとより光検出器、太陽電池の開発に生かされ、さらに単電子トランジスタ、量子コンピューターの研究に及んでいることを考えると、「個性」を生かす精神は研究の場にも躍動している。

図Aはガリウム・ヒ素膜上に自然に形成されるインジウム・ヒ素量子ドット(ナノ粒子)の原子間力顕微鏡(AFM)像。この図面と同様なナノ粒子をレーザーの発光層に埋め込むと、荒川泰彦、榊両氏が1982年に提案した量子ドットレーザーが実現できる。

図Bは自然形成手法でできた量子ドットをガリウム・ヒ素系のFETの伝導層近くに埋めこんだ光検出器の構造(a)と特性例(b)。後者ではドットの中に電子や正孔が捕縛されると、特性が左右にシフトする様子が見てとれる。

図Cは微細リソグラフィー手法でできた単電子の転送が可能な素子の構造図(挿入図)と特性例。細い線状伝導路に電子の流れを抑制する2個のゲートを設け、電子を蓄積できる微細空間を設けた素子では、電子が1個ずつ通過する特性が現れる。 (榊裕之氏提供)