|

|

||||||||||

1980年代 SRAMの大容量化 〜集積回路〜 |

||||||||||

| 1980年代にはいると、16K(2Kx8)SRAMが広く使われるようになり、さらに64K(8Kx8)の開発が進んだ。これらは中速SRAMと呼ばれるカテゴリの製品である。64KSRAMでは、PMOSとNMOSで構成した6トランジスタのCMOSメモリセルを用いる完全CMOS型製品とNMOSの4トランジスタと2高抵抗で構成されるメモリセルを用いる周辺CMOS型の2種類があった。完全CMOS型はスタンバイ時の消費電力が極めて小さかったが、セルサイズが大きくチップコストが高かった。中速64KSRAMの時代には米国メーカがほぼ撤退して日本メーカの独壇場となった。日本メーカのなかでは日立と東芝が先行した。 64KSRAMには2μmプロセスが採用されたが、微細化は更に進み、256Kでは1.2〜1.3μmプロセスが採用された。256K(32Kx8)SRAMは、1984年のISSCCで東芝が、1985年のISSCCで日立、NEC、三菱が発表した。このころから微細化が進むにつれて新しい技術課題が現れてきた。例えば、ソフトエラーの問題は16Kの時代から顕著になった。またMOSトランジスタの短チャネル効果の抑制やホットエレクトロン対策も微細化が進むとともに重要となった。歩留の低下の対策として、256KSRAMのころから欠陥救済が導入された。 1988年には日立、東芝から各社の先頭を切って1M(128kx8)の中速SRAMが発売された。1M(128kx8)の中速SRAM のプロセスは0.8μmプロセスであった。さらに1989年から1990年にかけてISSCCで4MビットSRAMの開発が多数発表され、出荷も始まり、SRAMの大容量化は進んでいった。 SRAMの大容量化は確実に進んでいったが、1980年代後半からSRAM市場は徐々にDRAMに取って変わられるようになった。もともとビットあたりのコストではSRAMはDRAMの4倍と不利だったが、SRAMは小型システムでの使い安さがDRAMに勝っていた。ところが、オートリフレッシュ機能が搭載されて面倒だったリフレッシュが簡単になったこと、マイコン側でもDRAMのリフレッシュをサポートようになったこと、さらにx4構成のDRAMが出現したことなどにより、DRAMの使いやすさが向上したため、小型システムにもDRAMが使われ始めた。またパソコンの普及により専用機器が減少したこともSRAMの市場の伸びを小さくした。 このため、擬似SRAMという製品が出現する。これはCMOSDRAMをベースにして、小型システムに便利なSRAMのピン配置をもった製品であった。DRAMメモリセルを使用していたのでビットあたりコストはSRAMより小さかった。擬似SRAMは米国で1970年代に現れたが、日本メーカでは、日立と東芝が256Kから製品化した。擬似SRAMは4Mビットまで製品化された。 また、大容量化にともないSRAMのパッケージの小型化も進んだ。従来のDIP(Dual Inline Package)に対して、表面実装型のSOP(Small Outline Package)が導入され、さらに薄型のTSOP(Thin Small Outline Package)が現れた。 |

||||||||||

|

||||||||||

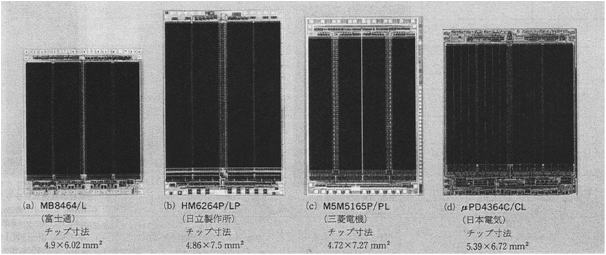

| 図1 周辺CMOS型8Kx8 SRAM1) |

||||||||||

|

||||||||||

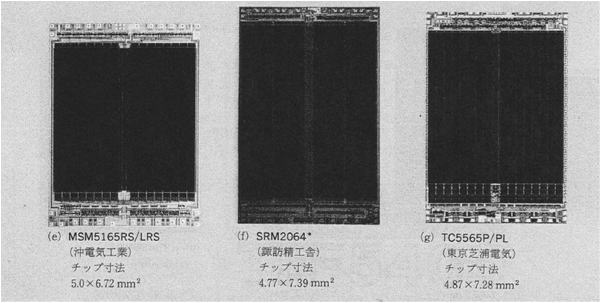

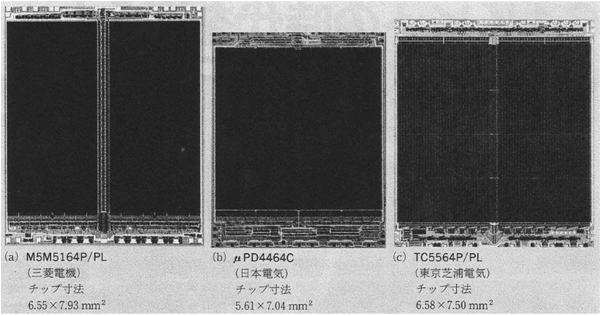

| 図2 完全CMOS型8Kx8 SRAM1) |

||||||||||

|

【参考文献】 1) 日経エレクトロニクス 64Kビットの時代を迎えたCMOSスタチックRAM 1983.9.26 PP125-139 【移動ページ】 集積回路/該当年代へ 【最終変更バージョン】 rev.001 2010/10/16 |